Vom Wappen zur Fahne

Wappen und Fahnen für Radeberg und Sachsen - ihre Herausbildung vom Mittelalter bis heute

Die Geschichte der Entstehung von Kommunal-, Landes- und Nationalflaggen unter Beachtung der Wissenschaft von Heraldik und Vexillologie

von Renate Schönfuß-Krause.

Das Werk des Autors (Text und entsprechend gekennzeichnete Abbildungen) steht unter der Lizenz CC BY

4.0 (Namensnennung 4.0 International Deed).

Das Werk enthält Inhalte Dritter mit abweichendem Rechtestatus.

Über den nebenstehenden Button können Sie zur Volltext-Version (PDF) des gesamten Beitrages einschl. aller Abbildungen gelangen.

Der Inhalt ist aus dem folgenden Inhaltsverzeichnis bzw. der Themenübersicht zu entnehmen.

Hier die Inhalts- bzw. Themenübersicht dieses umfassenden Beitrages

(in der PDF-Datei können Sie im Inhaltsverzeichnis durch Anklicken direkt in den jeweiligen Abschnitt springen):

. 43

1. Die Geschichte der Entstehung von Kommunal-, Landes- und Nationalflaggen unter Beachtung der Wissenschaft von Heraldik und Vexillologie. 3

1.1. Einführung. 3

1.2. Wappen – seit dem Mittelalter Grundlage für das Fahnenwesen. 4

1.3. Geschützte Hoheitszeichen unterliegen Regeln der Heraldik

und Vexillologie. 5

2. Die Entstehung heutiger Kommunalfahnen. 7

2.1. Im 16. Jahrhundert – Stadt Radeberg erhielt 1507 von Herzog Georg

dem Bärtigen (1471–1539) Stadtwappen und Wappenbrief verliehen. 7

2.2. Radeberger Stadtwappen – Bereits seit 1507 gelten Heraldische

Grundsätze. 8

2.3. 19. / 20. Jahrhundert – Wappenrevision bestätigte Radeberger

Stadtwappen. 10

2.4. Richtige Bezeichnung der Radeberger Stadtfarbe und Stadtflagge

BLAU–GELB (GOLD) oder GELB–BLAU?. 11

2.5. Die Stadt Radeberg – Historische Begründung für Farben BLAU – GELB.. 11

3. Entstehung der Landesfarben Sachsens unter den Wettinern als

Markgrafen von Meißen, Herzöge, Kurfürsten und Könige von Sachsen. 17

3.1. Aufstieg der Wettiner zur Hausmacht17

3.2. Bedeutende Wettiner Herrscher (Auswahl)20

3.3. Vom Wappen der Wettiner zu den Landesfarben. 23

3.4. Geschichte Sachsens – Ablesbar aus Wappen und Flaggen. 26

3.5. Ab 1815 – Neue Landesfarben für Sachsen –

Der König verordnete WEISS – GRÜN.. 27

4. Ab 18. Jahrhundert – Entstehung der heutigen Nationalflaggen –

Symbole nationaler und politischer Zugehörigkeiten. 31

4.1. Frankreich: Deutungen der Farbwahl Blau–Weiß–Rot32

4.2. Frankreichs Flaggengestaltung ab 1789 –

Lehrbeispiel der Vexillologie (Fahnenkunde)33

5. Im 19. Jahrhundert – Flaggen der Deutschen –

Symbole für Nationalbewusstsein, Freiheit, Einheit und Demokratie. 35

5.1. Flaggen – Ursprung der Farbwahl des Dreiklanges Schwarz–Rot–Gold. 36

5.2. Symbolcharakter der Farben SCHWARZ–ROT–GOLD.. 36

5.3. 1949 Gründung BRD und DDR - eine Nationalfarbe für zwei

deutsche Staaten. 39

5.4. 1990 – Wiedervereinigung Deutschlands Schwarz–Rot–Gold

als Symbol für Einheit und Freiheit40

6. Abbildungsnachweis. 42

7. Urheberschutz. 42

8. Einzelnachweise und Erläuterungen

Vom Wapen zur Fahne – Einführung:

Wappen sind seit dem Mittelalter die Grundlage für das in dieser Zeit der Kreuzzüge entstehende spätere Fahnenwesen. Zunächst waren sie mit einfachen Wappenbildern auf Feldzeichen und Stoffbanner beschränkt, die den Rittern und ihren Gefolgsleuten im Kampfgeschehen der riesigen Heere Orientierung gaben. Die Bildelemente der Wappen auf Fahnen und Flaggen wurden aus den bereits bestehenden Familien- und Geschlechterwappen auf Siegeln der adligen Lehnsherren und Ritter abgeleitet oder übernommen. In der weiteren Entwicklung entstanden daraus die Stadt- und Landeswappen dieser herrschenden Schicht, in denen die Wappen bereits eine Erweiterung mit regionalen Bezügen, traditionellen Besonderheiten und Symbolen der Region erfuhren. Nachdem Anfang des 16. Jahrhunderts durch Herolde die Wappen, als heraldische Elemente auf einem Wappenschild, mit strengen Regeln der Heraldik als Wissenschaft deklariert wurden, erfuhr das Wappenwesen gestalterische Vollkommenheit. Die Lehns- bzw. Landesherren verliehen gesetzlich verbindliche Heroldsbilder und Farbfestlegungen in Wappenbriefen an ihre Städte bzw. auch an auszuzeichnende Vasallen.

Die Entwicklung des Wappenwesens (Heraldik) wurde gleichzeitig zur Grundlage für die weitere Entwicklung des Fahnenwesens (Vexillologie). Dafür galten ebenfalls die Regeln der Heraldik. 1815 ordnete der König von Sachsen als neue Landesfarben Weiß-Grün an, auch für die Landesfahnen Sachsens, die erstmalig in der Anordnung der Wertigkeit der Farbstreifen als Bikolore nicht den Regeln der Heraldik und Vexillologie entsprachen, sondern dem „Traditionsbewusstsein“ der Geschichte Sachsens.

Mit der Französischen Revolution ab 1789 veränderte sich das Wappen- und Fahnenwesen. Es erhielt politische Bedeutung – neue Grundlage für Wappen und Fahnen war nicht mehr nur das repräsentative Wappen als Symbol der Macht, sondern Ideen, Überzeugungen und Visionen führten zu einem Sinnbild, mit dem sich das Gemeinwesen verbunden und geeint fühlte. Ausdruck dieser Veränderung und neuen Bewegung bei der Gründung von Nationalstaaten werden besonders in der Trikolore Frankreichs mit den Farben Blau-Weiß-Rot sichtbar, aber auch in der Deutschen Bundesflagge mit Schwarz-Rot-Gold, die zu Zeichen des politischen Umbruchs wurden.

Staatliche Wappen und Fahnen sind heute Hoheitszeichen und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.

Für diese Arbeit ist eine Vielzahl historischer Quellen und Einzelnachweise (siehe Quellenverzeichnis) neu erschlossen, ausgewertet und z.T. im historischen Zusammenhang neu bewertet worden. Dabei sind das Original-Siegel bzw. Wappen des Thimo von Radeberg von 1233 sowie das noch 1513 verwendete Original-Siegel (gilt als erstes Stadtwappen seit der Stadtrechtsvergabe 1412), die im Hauptstaatsarchiv Dresden verwahrt sind, einbezogen worden.

1233: Hauptstaatsarchiv Dresden, Reg. 1889 / 12856 No. 447. Depositum des Domkapitels zu Meissen. Dp.Cap.Misnia No. 43.

1513: Hauptstaatsarchiv Dresden, Reg. 1889 No. 447. Depositum des Domkapitels zu Meissen. Dp.Cap.Misnia No. 862

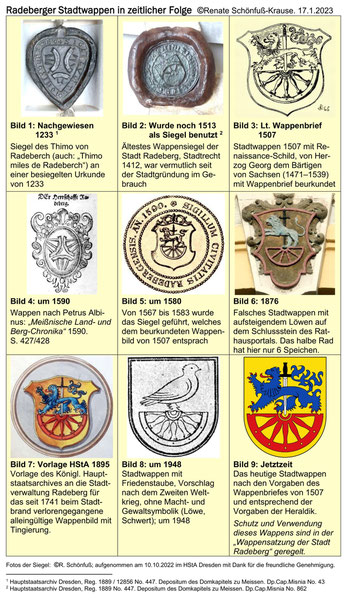

Radeberg: Stadtsiegel - Kampfschild - Stadtwappen - Stadtfahne

Nebenstehende Bild-Tafel zeigt alle bekannten Radeberger Stadtsiegel und -Wappen in zeitlicher Folge, beginnend mit dem Siegel des Thimo von Radeberch 1233 bis zum heutigen amtlichen Sadtwappen von Radeberg.

©Alle Rechte bei Renate Schönfuß-Krause.

Texte und Abbildungen unterliegen dem Urheberschutz.

Quellen der Abbildungen siehe Hauptartikel.

Archivalien-Nr. für

Bild 1 und Bild 2 im HStA Dresden am unteren Bildrand.

Bild-Nr. 7:

Mitteilung Direktion HStA an den Stadtrat Radeberg, dass der herzogl. Wappenbrief gefunden wurde,

Dresden,

28. Okt. 1895

(Acta Sächs. HStA 10707,

Nr. 5717 v. 2. Mai 1894)

Radeberger Stadtfahne mit dem heute gültigen amtlichen Stadtwappen gemäß Wappenbrief von 1507 und der heraldischen Regeln

und der Tingierung;

geschützt durch die

Wappensatzung der Stadt Radeberg vom 3.12.1993

Im Jahr 1896 erfolgte zusätzlich die Übergabe eines verbindlichen Farbentwurfs für die Wappengestaltung an den Stadtrat, der auch für die neuen amtlichen Siegel und Farbstempel galt. Erneute Anfragen erfolgten jedoch durch den Stadtrat an das HStA Dresden nochmals 1937 wegen der Wappengestaltung. Der Wappenbrief war erneut im Radeberger Rathaus nicht auffindbar, und es stand in dieser Zeit die offenbar „nationale, völkische Frage“ im Raum, ob der Schweif des Löwen auf dem Wappenbild heraldisch ein- oder zweischwänzig sei, mark-meißnisch oder böhmisch, da der zweischwänzige Löwe der Art des böhmischen Löwen entsprach (s. Acta 1894 – 1937).

Zurück zu: Radeberg Stadtgeschichte